〒770-8570

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

- 電話番号:

- 088-621-2500(代表)

- 法人番号:

- 4000020360007

徳島県の公立高等学校・中等教育学校では、さまざまな探究活動に取り組んでいます。

学校の魅力を生かし、生徒が興味関心のある課題に取り組む様子をご紹介します。

「高校生の取組を知りたい」「自分たちの活動の参考にしたい」「いっしょに活動したい」「活動に協力したい」皆さま、ぜひご覧ください。

1.R6年度

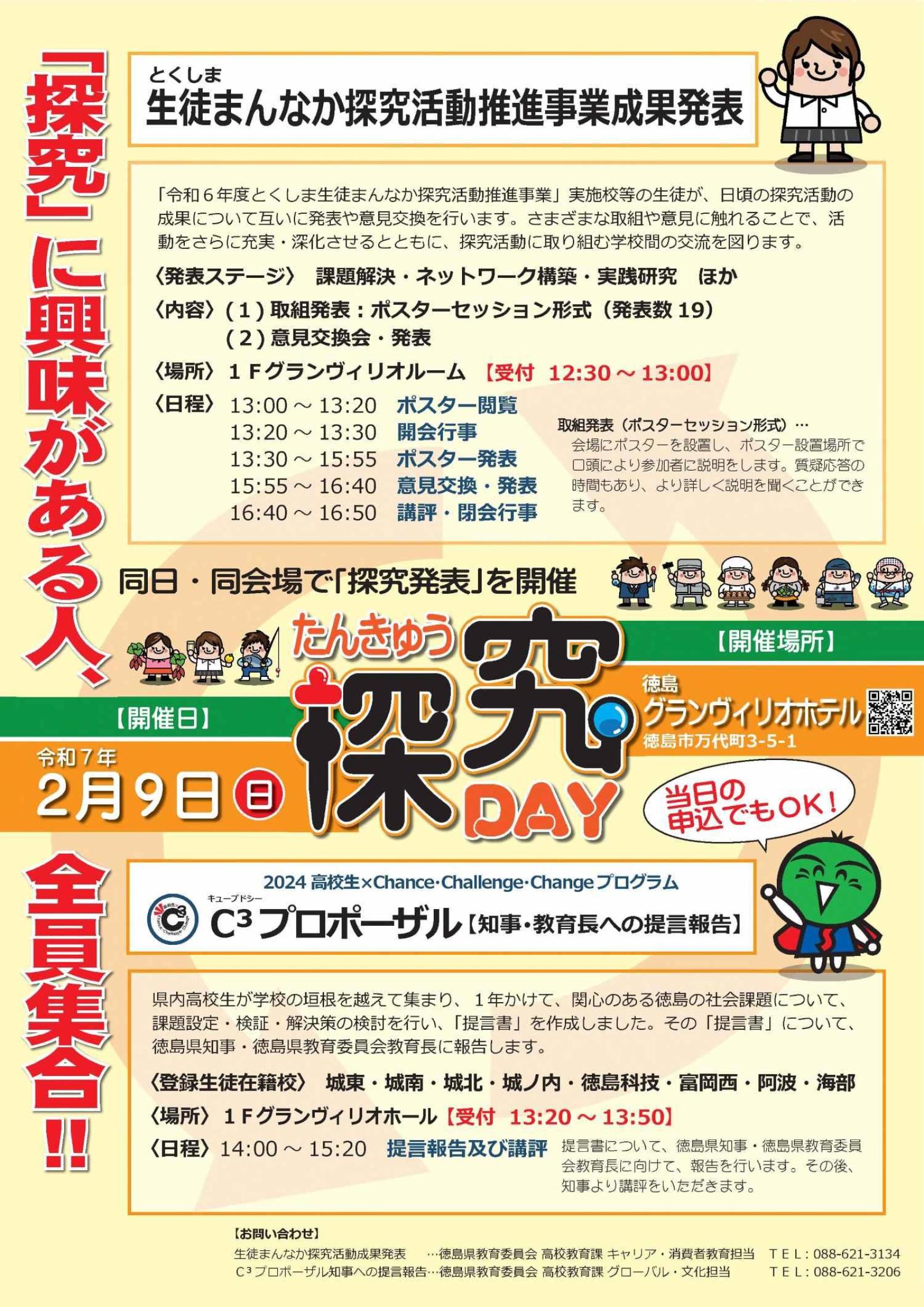

(1)探究DAY「とくしま生徒まんなか探究活動成果発表会」

(2)とくしま生徒まんなか探究活動実践事例集

・ステージI課題解決活動の実践

・ステージIIネットワーク構築の実践

・発表希望校の実践

・講評・意見交換会

2.R5年度

(1)うちらの学校ええんじょマップ

(2)学校の取り組み紹介

R6.3「SDGs先進県徳島を世界へ発信するレセプション」参加

R5.12 「エコプロ2023」参加

令和7年2月9日(日)、徳島グランヴィリオホテルで「令和6年度とくしま生徒まんなか探究活動成果発表会」を実施しました。

発表者・観覧者合わせて約130名が参加し、徳島県内の高校生が19の取組をポスターセッション形式で発表しました。

高校生の目線で、地域や学校、個人の多岐にわたる課題の解決策を探る発表があり、質問や回答をしながら思考を深めました。

発表の後は「探究活動からの学び」をテーマに意見交換会を実施して、探究活動を振り返りました。

竹は地域の宝物!~竹害を竹財へ!竹の可能性を探究して~

多くの富と繁栄を地域に与えていた竹林が、農業従事者の高齢化や担い手不足により、放置竹林となり竹林の規模が拡大し、竹害として地域の課題になっています。この竹を竹害としてではなく竹財としての有効活用をめざしました。そこで、竹の需要拡大や新たな可能性について幅広い視野をもち、関係企業や地元の方々、徳島大学・四国大学と連携した探究活動を行い、持続可能な地域資源循環型社会を目指して取り組みました。

発表ポスター (PDF:6 MB)

発表ポスター (PDF:6 MB)

世界農業遺産を伝承する「渕名地区」における活動の充実と発展の可能性

これまで渕名地区で茶摘みやそば(種蒔き、刈り取り、そば打ち)の活動に関わっていますが、それには、地域住民や県、市、NPOなどの協力が欠かせません。今年度、この事業をとおして、「発信力の向上」や「伝統文化の継承の大切さや困難さ」について学び、自分たちが地域のことをもっと知らなければいけないと感じました。私たちがこの問題にどのように関わり、解決することができるか、継続して探究していきます。

発表ポスター (PDF:5 MB)

発表ポスター (PDF:5 MB)

AWA & OUR BLUE~阿波藍の魅力を世界へ発信~

農業教育を実践する本校では、徳島の伝統産業として栄えてきた「阿波藍」を通した6次産業化教育を実践しています。その中で、伝統技法である寝せ込みの実習に苦戦しています。課題解決に向け、阿波藍の匠や伝統に挑み、進化させる藍染め集団との連携を深化させることで、職人の技を習得する絶好の機会として捉え、地域活性化やSDGsの観点を踏まえ、新たな付加価値を生み出し「城西高校ならでは」のブランド化を実現し真価の改新を図ります。

発表ポスター (PDF:3 MB)

発表ポスター (PDF:3 MB)

過疎化脱却

徳島県は年々過疎化が進み、高齢化や少子化も深刻化しています。私たちは企業研修で訪問したパソナグループで学んだことを基に、過疎化を解消させるには関係人口がポイントになると考えました。そして自分たちから率先して徳島県の食や自然の魅力を十分に理解し、それを第三者へと伝えることによって事業が起こり、関係人口が増え、過疎化の解消へと繋がるのではないかということに至りました。

発表ポスター (PDF:394 KB)

発表ポスター (PDF:394 KB)

私たちと辻まち

地域活性化を目的としたフィールドワークとモニターツアーの実施結果をまとめています。私たちは地域の特性や資源を体験し、地域住民との交流を通じて地域の魅力を再発見しました。これにより、茜染めやお茶の飲み比べの体験、穴場スポットである神社などの観光資源の活用方法や、地域振興につながる観光ツアーを考えました。それらが、地域の持続可能な発展に寄与することを目指しています。

発表ポスター (PDF:3 MB)

発表ポスター (PDF:3 MB)

平家の赤旗の復元~840年前の色を求めて~

三好地域に自生している日本茜を利用して、魅力ある取り組みはできないかと考えていました。その時、平家落人伝説が残る祖谷地方の阿佐家に現存している「平家の赤旗」を見学する機会がありました。現在は、旗の色が赤褐色に変色していました。そこで、840年前の色を復元したいと思い取り組むことにしました。また、日本茜の栽培のマニュアル化と地域の観光資源に活用したいと思います。

発表ポスター (PDF:369 KB)

発表ポスター (PDF:369 KB)

Bi結晶界のカメレオン

ビスマスという金属を用いて結晶の形状や大きさ、酸化皮膜の色を操作し、新しいアート作品を作成することを目的としています。結晶の形状や大きさを操作するために、結晶作成の条件を多様に設定し、実験を繰り返してデータを収集しました。これにより、結晶の大きさや形状をコントロールする方法を探究しました。しかし、まだ自分たちが思うように結晶を操作することは難しく、さらなる時間を必要としています。

発表ポスター (PDF:2 MB)

発表ポスター (PDF:2 MB)

「徳島の文化を掘り起こせ!」郷土文化探究プロジェクト

(1)とくしま中央一座において、学校や社会で深刻化する不登校やメンタル面の課題に取り組んだオリジナル人形劇とスキルアップ研修についての内容を発表しました。(2)2年次「現代の国語」科目において、阿波に纏わる絵本や徳島で活躍する絵本作家の作品を取り上げ、生命尊重と自己肯定感を育む「絵本の世界」探究授業を試みました。(3)国語科「文化探究」科目において、阿波徳島にちなんだ郷土文化の掘り起こしを試みました。

発表ポスター (PDF:178 KB)

発表ポスター (PDF:178 KB)

板野町魅力発見発信プロジェクト

板野高校がある板野町の魅力を発信するために、地元地域の方々の協力を得ながら町の様々な課題を発見し、その解決に取り組みました。課題として、板野高校周辺には魅力があるにも関わらず、県内の方にすらあまり知られていないことが挙がりました。この課題を解決するために、高尾山、第十堰、金泉寺、大日寺、地蔵寺、道の駅いたのへのフィールドワークを行い、マップやポスター、リール動画を作成し、発信しました。

発表ポスター (PDF:6 MB)

発表ポスター (PDF:6 MB)

藍はAWAより出でてWORLDへ~香港藍染め研修~

農業教育を実践する本校にとって、「阿波藍」を次世代へと継承することが、私たちの使命です。令和4年度、香港初のフードウェイスト・天然染楽工房の共同設立者Eric氏が、本校で阿波藍の伝統技術や藍文化を視察しました。今回、私たちが香港を訪問し、海外の藍文化に直接触れることで、国際性を身につけ、阿波藍の魅力を再発見できました。さらなる阿波藍の可能性を伸ばし、発展させられるように挑戦ます。

発表ポスター (PDF:3 MB)

発表ポスター (PDF:3 MB)

いもむすめ祖谷・東みよし町さつまいも調査

我々”いもむすめ”は、干し芋に焦点をあてて課題研究を行っている池田高校探究科1年生です。日本スローフード協会主催のオンライン勉強会とスローフードキャンプin祖谷に参加し、三好市や東みよし町の干し芋農家の取材を行ってきました。同じ干し芋なのに、農家ごとに製法も味も異なることがわかりました。探究活動を通して得た学びや気付きと、2年生で取り組んでみたいことをポスターにまとめました。

発表ポスター (PDF:2 MB)

発表ポスター (PDF:2 MB)

藻場の再生で広がるネットワークとその探究活動について~県外企業と全国の高校生と連携を通して~

探究活動を通じて、全国の高校生と交流しネットワークを広げてきました。海洋環境の保全や漁業経済の維持に取り組む活動は、多くの企業や同じビジョンを共有する団体の賛同を得て、共に進めてきました。その成果として、藻場の再生に必要な技術や保全活動の研究、仮説の検証を行い、海の豊かさを守る取り組みについて発表します。

発表ポスター (PDF:3 MB)

発表ポスター (PDF:3 MB)

エコプロ2024から生まれた ”つながり” と これからの可能性

本校では、地区の耕作放棄地「まめのくぼ」を修復し、SDGsにつながる取組を行ってきました。今年度も地域と連携しながら新たな諸活動を展開し、輪を広げることができました。エコプロ2024に参加し、これらの取組を県内外に発信したことで、様々なステークホルダーとの新たな交流が生まれ、東京農業大学や学校法人自由学園とオンライン交流会が実現しました。オンライン交流会では、取組に対してフィードバックをいただくことができました。

発表ポスター (PDF:4 MB)

発表ポスター (PDF:4 MB)

想いを未来へつなぐ ~今、私たちができること~

不要となった衣服を回収し無料譲渡する活動「服活」は、これまでに23,601着を譲渡しています。回収した衣類の一部は、「古着deワクチン」を利用し海外に送り、現地の雇用促進やポリオワクチンの購入など、国際支援活動に役立てています。譲渡できない服はリサイクルボードにアップサイクルする企業に提供しています。県外にも出店し、活動の幅を広げています。不要な服を社会に役立てることで共感と協力の精神を育み、地域社会との連携を強化しています。

発表ポスター (PDF:637 KB)

発表ポスター (PDF:637 KB)

A Step Toward a Zero Waste Society- From the experience of a field trip in Indonesia -

インドネシアでは著しい経済発展に比例するように、環境問題が深刻になっており、市民のゴミ処理に対する意識の低さが問題を加速させています。また私たちの暮らす徳島県では、日本で最初にゼロ・ウェイストを宣言した上勝町がある一方、他の地域では依然としてゴミ収集日に大量のゴミが廃棄されています。人々のゴミ処理に対する意識を高め、行動を変えていくためインドネシア研修での経験経て考えたアイディアとその実践を報告します。

発表ポスター (PDF:4 MB)

発表ポスター (PDF:4 MB)

「中・高生探究の集い」に参加して、探究活動を通じた交流を深める。

(1)小学校で国語を効果的に学ぶには?

(2)数学で音楽を奏でてみよう!

総合的な探究の時間の「6年間を見通したカリキュラム」の最終段階として、5年生の課題研究では、個々の興味・関心に基づいたリサーチクエスチョンを立て、自主的・主体的に研究を進めています。今回は、関西学院高等部主催の「中高生探究の集い」に参加することで、生徒および教員による探究活動を通じた交流活動を行いました。本校生徒による発表は、(1)「小学校で国語を効果的に学ぶには?」(2)「数学で音楽を奏でてみよう」です。

「総合的な探究の時間」の質向上を図るための実践研究

私たちは、地元・那賀町の魅力を発信し課題解決に挑む探究活動に取り組んでいます。那賀町は自然や文化が豊かな一方、人口減少や高齢化が課題となっており、ワークショップ、フィールドワーク、オンライン授業を通じて地域資源の可能性を探り、展示活動やイベント企画、観光マップの作成などを行っています。この活動を通じて、地域への理解を深め、未来のために「できることから」挑戦し続けていきます。

発表ポスター (PDF:3 MB)

発表ポスター (PDF:3 MB)

私たちと民話~後世に伝えるべき民話とは~

少子高齢社会となり、高齢者と若者との交流が少なくなっている現在、失われつつあるものの一つに民話があります。地域で語り継がれてきた民話は、人に語られていくことで形を変えながら現在まで残っていますが、これまでのように受け継がれていくのが難しくなっています。そこで、徳島県南部の海陽町と、高知県東部の甲浦に伝わる民話を収集・分類・比較することで、私たちが後世に語り継ぐべき民話とは何かについて考えます。

発表ポスター (PDF:259 KB)

発表ポスター (PDF:259 KB)

富西周辺の安全な避難場所を見つけよう

私たちは、南海トラフ地震が発生した場合、避難場所になっている富岡西高校の他に、どこに避難するのが一番安全なのかを知るために、学校周辺で一番安全な避難場所について研究しました。まず、避難場所の候補を考え、その場所の安全性を調べるために実際に足を運んだり、施設や阿南市役所の方々から話を聞きました。そして、いくつかの施設を比較し、最も安全な避難場所と地震に対する対策について提案します。

発表ポスター (PDF:396 KB)

発表ポスター (PDF:396 KB)

約80カ国の駐日外交団や駐日商工会議所、企業等の方々に、高校生が藍染めや木頭杉等に関する活動を紹介し、興味深く聞いていただきました。

英語での通訳も高校生が行い、参加の方々に、徳島県の若者の言葉を直接伝えました。

交流の際には、各学校で準備した名刺やHP紹介カード、ええんじょmap等を活用して参加の方々とのつながり構築を目指して活動をPRしたり、参加した学校間で取組の情報交換を行い、連携を深めました。

持続可能な社会の実現に向けてSDGsを見える化し、環境、インフラ、脱炭素などの社会課題解決を目指して産学官等の多様な関係者が交流し、情報発信や商談、ネットワーク構築等を目的する環境総合展「エコプロ2023」(出展者数432社、来場者数66,826人)に県内の高校3校が出展しました。

当日は、興味のある出展者の取組を聞いたり、高校生の活動に関心を持った来場者からの質問に答えたり、自校の活動へのアドバイスをもらったりするなど交流を深めました。

また、取組によっては、関係性ができた参加者と、後日、連絡を取り合い、つながりの構築が実現しました。