〒770-8570

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

- 電話番号:

- 088-621-2500(代表)

- 法人番号:

- 4000020360007

文化財の体系.pdf (PDF:110 KB)

文化財の体系.pdf (PDF:110 KB)

国・県指定文化財件数(R7年9月26日時点) (PDF:67 KB)

国・県指定文化財件数(R7年9月26日時点) (PDF:67 KB)

国・県指定文化財件数一覧(R7年9月26日時点) (PDF:918 KB)

国・県指定文化財件数一覧(R7年9月26日時点) (PDF:918 KB)

【マップ】文化財の所在

令和7年9月26日官報告示号外第215号により次の有形文化財が重要文化財に指定されました。

1.名称及び員数

伊能忠敬測量図(いのうただたかそくりょうず)

一、沿海地図(三鋪)

一、大日本沿海図稿(四鋪)

一、豊前国沿海地図(三鋪)

附地図箱(二合)

2.所有者

国立大学法人徳島大学(徳島大学附属図書館保管)

3.概要

19世紀前半、伊能忠敬(1745~1818)率いる測量隊は、10次にわたる全国測量を行い精度の高い日本地図を作製した。忠敬は、段階的に測量結果を地図化するなかで地図の精度を向上させ、地図は最終的には忠敬没後の文政4年(1821)に、「大日本沿海與地全図」として完成し、幕府に献上された。

本件は、主に東日本を対象とした「沿海地図」3鋪(第1次~第4次測量、中図、縮尺1/216,000)、西日本を対象とした「大日本沿海図稿」4鋪(第5次~第7次測量、中図)、豊前国から豊後国北部までを画いた「豊前国沿海地図」3鋪(第7次測量、大図、縮尺1/36,000)の3種類からなる。

徳島藩主蜂須賀家の求めに応じ忠敬が献上した地図群で、第7次測量の地図が完成した文化8年(1811)5月以降、それに近い時期の作製とみられる。第7次測量までの成果を網羅する日本全体の沿海地図として類例がなく、作製当初の折畳装の姿を伝えることも賞される。一方、この段階の沿海地図が経度調整や地図投影法の課題を残したことを示し、「沿海図」から「沿海與地図」へと転換する過程を示す地図群として測量史、地図史上に重要である。

令和7年8月6日官報告示第1522号により次の有形文化財が文化財登録原簿に登録されました。

1.登録名称

貞光劇場

(さだみつげきじょう)

2.指定所在地

美馬郡つるぎ町貞光字宮下68-1他

3.概要

貞光劇場は、二層うだつが特徴の古い町並みが残る美馬郡つるぎ町、旧貞光町の中心部に位置する。旧貞光町は江戸時代中期以降の郷町で、吉野川南岸の旧伊予街道沿いにあり、商業と交通の要衝として栄えた。昭和30年頃までは、葉たばこの集積地として栄え、吉野川中流域では北岸の脇町と並んで二大商業地を形成していた。

劇場は、当時旅館経営者の藤本伝助と大地主であった津司豊が共同で創設した。町が商業で栄え、人の往来が多い点に着目し、集客力のある劇場の建設に至ったと考えられる。

貞光劇場は、昭和7年(1932)に常設の歌舞伎劇場として建てられ、当初、一富士劇場と称された。その後、時代の変化に伴い、客席、木戸廻りなど各所に改築を受けて、現在の映画館としての機能を持った建物に変わっている。現在、美馬市文化財に指定されている脇町劇場は、貞光劇場の16年後の昭和9年(1934)に、同じ劇場主の藤本氏により、同じ歌舞伎劇場として建てられた。

木造2階建て、規模は間口8間、奥行き13間、建物左側に3/4間、舞台奥に1.5間の平屋部分が付いている。ちなみに舞台と客席のサイズは脇町劇場もまったく同じで、間口8間、奥行きは舞台4間、客席7間となっている。小屋組は丸太トラス(洋小屋組)を使って梁間方向の8間を飛ばし、切妻造銅板葺、正面に大スパンアーチの玄関を備え、上部に屋号と劇場名を大きく記す。正面の横羽目板外壁をヴォールト状に大きく切り込んだ木戸廻りが特徴的である。正面右側に付きだした部分は、お茶子もいるかつての下足預かり場で、木戸賃を払って下足を預け、座布団も貸し出していたそうである。一階は舞台と吹き抜けの客席を設け、周囲に桟敷を配し、上部の格天井に往時の広告を残す。

現在はシネマコンプレックスが台頭し、町々にあった地元の映画館も姿を消しつつある状況である。昭和期に歌舞伎劇場として建てられ、時代の流れで映画館に姿を変え、今日まで残された映画館は全国的に見ても数少なくなり、歌舞伎や映画が繁栄した時代の姿を留めるものとして貴重である。

令和6年10月25日徳島県告示第516号により次の遺跡が徳島県の史跡に指定されました。

1.指定名称

徳島県地震津波碑 中喜来春日神社敬渝碑 鞆浦海嘯記碑

(とくしまけんじしんつなみひ なかぎらいかすがじんじゃけいゆひ ともうらかいしょうきひ)

2.指定所在地

中喜来春日神社敬渝碑:松茂町中喜来字牛飼野西ノ越30番1

鞆浦海嘯記碑:海部郡海陽町鞆浦字立岩50番10

3.概要

【中喜来春日神社敬渝碑】

嘉永七(1854)年の安政地震津波について記した碑で安政3(1856)年に地元の藍商人の三木與吉郎が中喜来春日神社境内に建立した。碑文は春日神社に隣接する呑海寺住職の夢巌観が詠んだ漢詩。内容は、地震津波の日時を明記したうえで、その被害記録と人々の様子、他国(東海地方、大阪)の被害状況を記す。石材は本体がサヌキトイド、台石が砂岩である。その全体で高さ173cm、幅130cm、厚さ74cmを測る。保存状態は良好で、文字が鮮明に残り全文字詠むことができる。神社社殿の西側やや奥まったところにあり、宮司によれば、碑が移動した記録はなく、原位置を留めているものと考えられる。

【鞆浦海嘯記碑】

嘉永7(1854)年の安政地震津波について記した碑。地震翌年の安政2年(1855)に海部郡代の高木宗矩(真蔵)が浦長の高橋甫輔、銃手の岡澤行正の依頼で碑文を書いたが、碑は高木宗矩の嗣子の高木貞衛により昭和2年(1927)に建立された。内容は、安政地震津波の日時を明記したうえで、その詳細な様子、被害状況のほか、約100年ごとの津波に備えるよう後世の人への警告・教訓を含む建碑の経緯を記す。石材は砂岩。本体と台石からなり、その全体で高さ209cm、幅119cm、厚さ84cm。保存状態は比較的良好である。海に面した入江状を呈する海部川河口に位置し、現在は県道に面する。昭和40年代の県道拡幅により移動されている可能性が高い。

【指定理由】

中喜来春日神社敬渝碑の敬渝とは「変をおろそかにしない」という意味で、安政南海地震のこの地域の当時の様子が刻まれている。また鞆浦海嘯記碑には安政南海地震の経過と被害の状況に加えて、周期的に発生する地震津波への対処を怠らぬよう警告する教訓が記されている。中喜来春日神社敬渝碑と鞆浦海嘯記碑は、造立年代、内容が明確であり、徳島県において過去に発生し、大きな被害をもたらした南海地震の津波被害の状況を後世に伝えるものである。地震津波碑は、我が国、そして本県が歩んできた南海地震及び津波被害の歴史の正しい理解や先人たちの思いを現在に伝え、今後の地震津波対策ならびに地域の防災意識向上に欠くことのできない貴重な資料といえる。そのため徳島県の重要な史跡として将来にわたって保存・活用を図るべきものと考える。

なお、本県では2017年に、徳島県内の地震津波碑のうち条件が整った19基が「南海地震徳島県地震津波碑」として国登録記念物に登録されている。

指定基準【史跡】7墳墓及び碑

令和6年10月11日文部科学省告示144号により「切幡寺境内」(きりはたじけいだい)が国史跡「阿波遍路道」に追加指定されました。

1.指定名称

阿波遍路道(あわへんろみち)

(大日寺境内・地蔵寺境内・切幡寺境内・焼山寺道・一宮道・常楽寺境内・恩山寺道・立江寺道・鶴林寺道・鶴林寺境内・太龍寺道・かも道・太龍寺境内・いわや道・平等寺道・平等寺境内・雲辺寺道)※太字部分が今回追加指定

2.所在地

徳島県阿波市市場町切幡寺字観音

同字乾山

3.概要

四国八十八箇所霊場をめぐる遍路道は、四国4県にまたがる空海ゆかりの寺社を巡る全長1,400kmにも及ぶ霊場巡礼道である。阿波遍路道は、阿波国(徳島県域)に所在する遍路道で、今回で延長約16kmの遍路道、及び札所寺院7箇寺が国史跡に指定された。

今回、新たに追加指定の答申を受けた「切幡寺境内」は、阿波市市場町に所在する第十番札所の寺院である。

令和6年4月26日付徳島県告示第203号により、次の有形文化財(彫刻)が徳島県指定されました。

1.指定名称

「木造虚空蔵菩薩坐像」(もくぞうこくうぞうぼさつざぞう)

2.所在地

名西郡神山町下分字地中318

3.所有者

宗教法人焼山寺

4.概要

焼山寺本尊虚空蔵菩薩坐像は、その構造・様式から平安時代後期、10世紀後半から11世紀前半までに制作されたと考えられる木彫像である。図像の大略は、虚空蔵菩薩求聞持法を修する方法が記された儀軌『虚空蔵菩薩能満諸願最勝心陀羅尼求聞持法』(以下、『求聞持軌』と記す)や、空海が求聞持法を修した際の本尊の像容を伝えるとされる醍醐寺蔵『紙本白描求聞持根本像』に依拠している。

一方、本像には、通常の平安後期の作例には見出しがたい古様な造形(巾広で下半身まで覆う条帛、鋭い衣文、両肩に墨で描かれた渦状の垂髪表現等)や、鑿痕(のみあと)の強調、上記『求聞持軌』の記述に反し素地仕上げとする(『求聞持軌』は身色を金色とする)など、古来の霊木信仰に基づく表現が認められる。このような造形は、本像の制作者が、日本古来の基層信仰と、空海以前の古密教、空海以後の密教が融合した信仰世界に身をおいていたことを窺わせる。

焼山寺は四国八十八箇所第2番目の高所に位置し、『求聞持軌』が説く求聞持法を修する場に相応しい。本像は、平安時代後期に、空海を範とした修行者によって、空海が仏教の世界を志す機縁となった求聞持法を修すために制作された木彫像と考えられる。現在、確認されている『求聞持軌』に基づく木彫像としては最古の例であり、基層信仰、古密教と融合しながら変容していく日本の仏教、さらには四国八十八箇所霊場成立の背景を探索する上でも極めて貴重な作例といえる。

令和5年6月27日文部科学省告示第58号により「徳島県若杉山辰砂採掘遺跡出土石器」(とくしまけんわかすぎやましんしゃさいくついせきしゅつどせっき)が、重要文化財(考古資料)に指定されました。

1.指定名称

徳島県若杉山辰砂採掘遺跡出土石器

2. 所蔵・点数

徳島県(徳島市万代町1ー1)

徳島県博物館保管99点

徳島県埋蔵文化財総合センター保管25点

3概要

徳島県阿南市の西部、山間部から東流する那賀川中流域の右岸、山間部に所在する辰砂採掘遺跡からの出土石器一括。平成29・30年度に徳島県教育委員会・阿南市による学術調査が行われた結果、斜面のさらに上方で辰砂を含む熱水鉱床とその採掘跡が検出され、辰砂鉱石と石杵・石臼、及び土器片が出土した。

これらは、赤色顔料として多様な用途に用いられた水銀朱の原料となる辰砂鉱石の採掘に加え、現地での精製作業の工程を具体的に復元することのできる資料であり、我が国先史時代における朱の生産の実態を示す、極めて学術的価値の高い資料である。

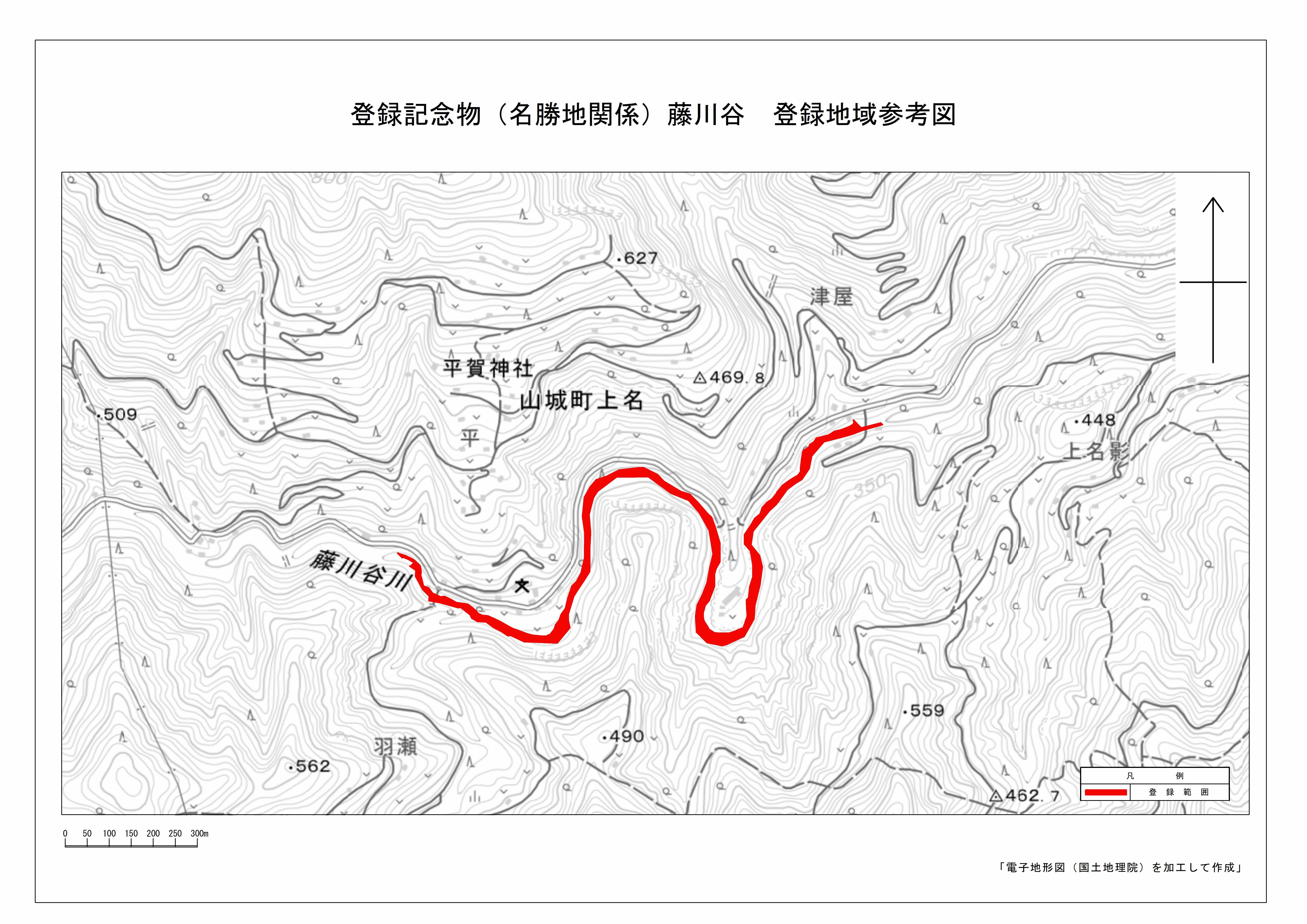

令和6年2月21日(水)文部科学省告示第21号により次の地域が新たに国登録記念物(名勝地関係)に登録されました。

1.登録記念物の名称

藤川谷

2.所在地

徳島県三好市

3.登録地域

参考図のとおり

4.登録基準

(3)自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、再現することが容易でないもの

5.概要

藤川谷は、三好市の旧上名村と旧西宇村の山間地域に位置する渓流である。危険な土地と結びつけられた、妖怪などの伝承と結びついた数々の深淵をはじめとする渓流の景勝地である。また、そうした伝承が地域の魅力を再発見する取組の中で見直され、継承活動にも活発に取り組まれている点でも意義深い。

今回そうした藤川谷のうちでも、けいす淵の一部を含む津屋川(つやだに)が合流する付近を下流端とし、ヒョウタン淵、くわん淵、タケノ瀬、ナゼラ、カンバ淵を含む約2キロメートルの範囲が登録された。

令和6年3月6日(水)文部科学省告示第27号により次の建造物3件が新たに国登録有形文化財(建造物)に登録されました。

○徳島市川内町「旧西野家住宅(徳島県立阿波十郎兵衛屋敷)辰巳座敷」、「旧西野家住宅(徳島県立阿波十郎兵衛屋敷)長屋門」、小松島市立江町「立江寺多宝塔」

○評価

「辰巳座敷」→吉野川河口の川内の角地に位置し、元藍商屋敷から移築された座敷であり、床廻りには銘木を用い、彫刻のある筆返しなど上質な意匠

「長屋門」→敷地東辺に開く入母屋造本瓦藁の平屋建。扉板など良材を用いた格式ある表構えで景観をつくる。

「多宝塔」→四国霊場19番札所の境内南方に建つ多宝塔。装飾的な近代の多宝塔

○登録基準:「辰巳座敷」→(2)造形の規範となっているもの、「長屋門」、「多宝塔」→(1)国土の歴史的景観に寄与している

○建築年代:「辰巳座敷」→江戸末期/昭和29年移築、「長屋門」→安政2年(1855)/昭和29年移築、「多宝塔」→大正12年

令和5年8月7日(月)文部科学省告示第94号により次の建造物4件が新たに国登録有形文化財(建造物)に登録されました。

○三好市井川町「旧四国銀行辻支店店舗」「旧四国銀行辻支店車庫」「旧熊谷家住宅主屋」「旧熊谷家住宅倉庫」

(評価)当地域の近代化を象徴するものであり、歴史的町並みの往時の賑わいを伝える。

登録基準:「店舗」→(2)造形の規範となっているもの、「車庫」「主屋」「倉庫」→ (1)国土の歴史的景観に寄与している

建築年代:「店舗」→昭和34年/昭和後期改修、「車庫」→昭和34年、「主屋」→明治3年/明治13年増築、平成15年改修、「倉庫」→昭和38年/昭和48年改修

令和3年3月11日(木)文部科学省告示第29号により次の重要無形民俗文化財が新たに指定されました。

1.指定名称

阿波晩茶の製造技術

2.所在 地

勝浦郡上勝町、那賀郡那賀町、海部郡美波町

3.保護団体

阿波晩茶の製造技術保存会

上勝町阿波晩茶の製造技術保存会

那賀町阿波晩茶の製造技術保存会

美波町阿波晩茶の製造技術保存会

4.概要

阿波晩茶の製造技術は、本県の山間地域で古くから伝承されており、他の地域にほぼ類例がない地域的特色が顕著な茶の製造技術である。緑茶のように新芽を採取するのではなく、盛夏の時期に成長した固い葉から製茶することに特色がある。製造は、7・8月の期間において、茶摘み、茶茹で、茶摺り、漬け込み、茶干し、選別の各工程からなり、一連の作業の大半が手作業で行われ、昔ながらの道具が用いられる。手間をかけた伝統的な製法が維持されており、我が国における発酵茶の伝承や製茶技術の地域的な展開を理解する上で重要である。

令和5年3月20日文部科学省告示第18号により対象地域が史跡「勝瑞城館跡」に追加指定されました。

1.指定名称

勝瑞城館跡

2.所在地

徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地195番他1

3.追加指定面積

既指定面積58,799.40平方メートル

追加指定面積233.76平方メートル

4.概要

藍住町勝瑞は、室町時代後半に阿波守護細川氏によって守護所が置かれた地であり、戦国時代に阿波の実権を握った三好氏も本拠とした地である。

天正10年に土佐の長曽我部氏によって侵攻を受けるまでの間、阿波の政治・経済・文化の中心地として栄えた。

勝瑞城館跡は、平成13年1月に国史跡に指定されて以来、保存整備事業を実施しており、整備が完了したエリアから順次公開・活用を進めている。

今回の追加指定の対象地については、史跡勝瑞城館跡のうち勝瑞城跡の南東部に接した位置にあり、既指定地である城跡の濠の南側の肩にあたる部分である。

令和3年10月11日文部科学省告示169号により「平等寺境内」(びょうどうじけいだい)、が史跡「阿波遍路道」に追加指定されました。

1.指定名称

阿波遍路道(あわへんろみち)

(平等寺境内・常楽寺境内・大日寺境内・地蔵寺境内・焼山寺道・一宮道・恩山寺道・立江寺道・鶴林寺道・鶴林寺境内・太龍寺道・かも道・太龍寺境内・いわや道・平等寺道・雲辺寺道)※太字部分が今回追加指定

2.所在地

徳島県阿南市新野町秋山177外

3.概要

四国八十八箇所霊場をめぐる遍路道は、四国4県にまたがる空海ゆかりの寺社を巡る全長1,400kmにも及ぶ霊場巡礼道である。阿波遍路道は、阿波国(徳島県域)に所在する遍路道で、これまでに延長約16kmの遍路道、及び札所寺院2箇寺が史跡に指定されている。

今回、新たに追加指定の答申を受けた「平等寺境内」は、阿南市新野町に所在する第二十二番札所の寺院である。

令和4年4月15日付県報447号により次の無形民俗文化財が徳島県指定されました。

1.指定名称「阿波の吹筒煙火」

2.所在地 小松島市 那賀郡那賀町 海部郡美波町

3.保存団体 立江八幡宮煙火保存会、特定非営利活動法人那賀町吹筒煙火保存会、特定非営利活動法人赤松煙火保存会

4.概要

吹筒煙火は、我が国の煙火の古い形である「立(たて)火(び)」を伝える数少ない事例の一つである。県内では、少なくとも19世紀初めに製造していたことが、現存する「意匠(いしよう)」(火薬の配合比率を記した帳面)からわかる。各地区の「煙火(えんか)組(ぐみ)」により製造や打ち上げがなされ、花火の専門職人が関与していないことに特色がある。火薬の成分(硝石・硫黄・木炭灰)は近世以来変わらず、各煙火組に伝わる「意匠」に基づいて配合し、伝統的な製造工程・技術により煙火を製作している。3地域とも神社境内での奉納煙火の形を取り信仰習俗としての性格を残し、現在も地域の年中行事として定着している。阿波の吹筒煙火は、我が国、そして本県における伝統的な煙火の形態と製造技術を伝える貴重な事例である。 吹筒煙火は、各煙火組に伝わる「意匠」と呼ばれる秘伝書をもとに配合の異なった火薬(硝石・硫黄・木炭灰)を調合し、鉄粉を混ぜ合わせる。太い竹筒に複数の段に分けて筒込みを行い、口蓋に栓をする。最後に、筒先の火口(ほくち)に導火線を取り付けて完成となる。火薬の配合や込め方、筒底の処理などには煙火組ごとの微妙な伝承の違いが見られるが、製造工程・技術は3地域ともほぼ同様のものが伝えられており、昔からほとんど変化していない。

令和4年6月29日(水)文部科学省告示第100号により次の建造物5件が新たに国登録有形文化財(建造物)に登録されました。

○海部郡海陽町「平岡家住宅主屋」「平岡家住宅台所」「平岡家住宅納屋」「平岡家住宅西塀」「平岡家住宅南塀」

(評価)当地方の近世民家の典型となる主屋を中心に屋敷構えが良好に残る。

登録基準:(2)造形の規範となっているもの「主屋」 (1)国土の歴史的景観に寄与するもの「台所」「納屋」「西塀」「南塀」

建築年代:明治9年~昭和初期

令和4年2月17日(木)文部科学省告示第15号により次の建造物1件が新たに国登録有形文化財(建造物)に登録されました。

○阿波市土成町「千光院本堂」(特徴)昭和初期に建てられた真言宗寺院の本堂で、切妻造本瓦葺等の佇まいが当地の歴史的景観を形成する。

登録基準:(1)国土の歴史的景観に寄与するもの

建築年代:昭和初期

令和3年10月14日(木)文部科学省告示第175号により次の建造物3件が新たに国登録有形文化財(建造物)に登録されました。

1 蔵珠院茶室

所在:徳島市国府町芝原

建築年代:江戸末期/平成26年移築

登録基準:(2)二造形の規範となっているもの

内容:多様な銘木を用い、細部まで意匠を凝らした上質な数寄屋の茶室

2 蔵珠院まい込み泉

所在:徳島市国府町芝原

建築年代:江戸末期/昭和50年頃・令和2年改修

登録基準:(3)再現することが容易でないもの

内容:らせん状の通路が井筒まで設けられた類い希な井戸

3 有宮神社本殿

所在:三好市西祖谷山村徳善

建築年代:明治41年/昭和41年・平成2年・同15年改修

登録基準:(2)造形の規範となっているもの

内容:一間社流造で随所を彫刻で飾った華やかな神社本殿